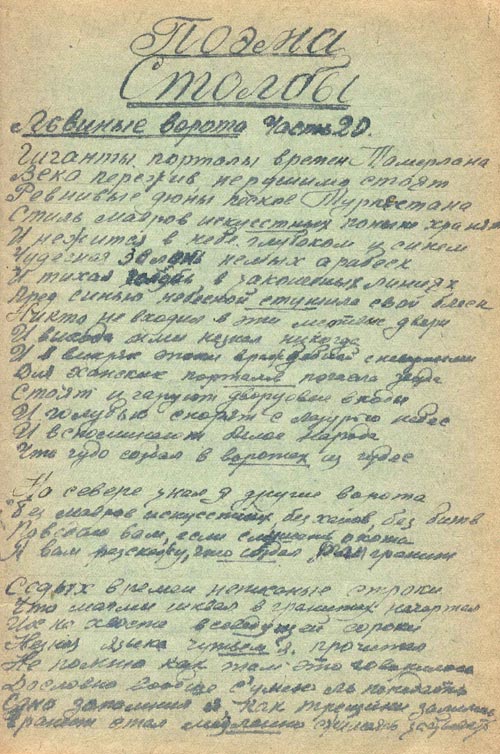

Столбы. Поэма. Часть 20. Львиные ворота

Гиганты порталы времен Тамерлана

Века пережив нерушимо стоят,

Ревнивые дюны песков Туркестана

Стиль мавров искусных поныне хранят.

И нежится в небе глубоком и синем

Чудесная зелень немых арабеск,

И тихая голубь в законченных линиях

Пред синью небесной стушила свой блеск.

Никто не входил в эти мертвые двери

И выхода ими не знал никогда,

И в вихрях эпохи враждебной неверным

Для ханских порталов погасла звезда.

Стоят и чаруют дворцовые входы

И голубью спорят с лазурью небес,

И вспоминают былое народа

Что чудо создал в воротах из Чудес.

На севере знал я другие ворота

Без мавров искусных, без ханов, без битв,

Поведаю вам, если слушать охота,

Я вам расскажу, что создал там гранит.

Седых времен неписаные строки,

Что магму шквал в гранитах начертал,

Их на хвосте всеведущей сороки

Не зная языка чутьем я прочитал.

Не помню, как там говорилось

Дословно, вообще сумею ль передать,

Одно запомню я — как трещины залились

Гранит стал медленно сжимаясь застывать.

Потом прошли тысячелетий годы,

Неузнаваем стал предгорий вид,

И по хребтам, в нетронутой природе,

Простерся дейками безкварцевый гранит.

Названье сиенит ему сороки дали,

Он видим был с низин издалека,

Но на него они не залетали —

Верхушка гор казалась высока.

Они внизу в долине Енисея

Как прежде же гнездились в островах

И вили гнезда, прутьев не жалея,

В черемухи прекрасных деревцах.

И знали все, что вкруг происходило,

Все видели, все помнили всегда —

Где у каких зверей какая сила,

Птенцов кто вывел больше из гнезда.

Кто с кем поссорился из за норы, иль пищи,

Кто посчитал чужое за свое,

И даже, что на Енисейском днище

У рыб случалося. Сороки знали все.

Особенно же их интриговало

Как главные живут среди зверей,

И здесь заслуги их немало —

Узнать доподлинно, кто всех зверей сильней.

Вот Мамонт, например, — сыщи виднее зверя,

И рядом с ним двурогий носорог,

Глядишь, глазам своим не веришь,

Как на траве такой вскормиться мог.

Вот — бычий предок — тур, а вот — бизон лобастый,

Пасется по степям, в огромнейших стадах.

Попробуй, подойди. Случалося и часто

Табун топтал волков в стремительных бегах.

А лес таит гигантского оленя,

Сажень между концов слегка сведенных рог,

В высоких липнягах, с всегда прохладной тенью,

Он пасся с туром бок о бок.

И рядом с ними, этими скотами,

Привольно пасшимися в мирных табунах,

В ночной тиши неслышными шагами

К ним крался лев, вселяя в стадо страх.

Но как ни дерзок был тот хищник-одиночка,

К сторожким табунам он все ж не подходил,

Боялся и не смел, и только ночью

Отбившихся преследовал, ловил.

Он больше промышлял на северном олене,

Что ягельник ветвистый поедал,

И преисполнен жвачной ленью

Лежал, жевал, глотал и отрыгал.

Его лев лавливал в лесу вблизи опушки,

Или когда тот шел на водопой.

Здесь, в берегу какой-нибудь речушки,

Он каждый раз доволен был судьбой.

Не раз гонял он косяки лихие,

Несущихся, как ветер, лошадей,

Но быстроногой той стихии

Он много уступал, хоть был сильней.

И надоело все коварной кошке —

Слоны и тур, бизон и носорог,

Олени, лошади, маралы, кабарожки,

И он пошел искать всеведущих сорок.

Чтоб их спросить о ловкости и силе,

Они ведь знают всех, скотов и не скотов,

Когда и где они только не жили,

Включая самых мелких грызунов.

Еще спросить, кто всех зверей вкуснее.

Так пресно все, никак не рассказать.

И здесь внизу, вокруг на Енисее,

Другой, приятной пищи не сыскать.

И долго не пришлось искать ему сороку,

Спустился вниз, прошелся бережком,

И где Бугач впадает в Качу, сбоку

В боярку вплетено гнездо, закрытое как дом.

Как раз сороки были дома,

Сорокин муж, известный СорокИн,

За сплетнями слетав от одного к другому

Был весел в честь чиих-то именин.

Боярышник густой колюч и непролазен,

Иголки все сплелись в один колючий стог,

Лев посмотрел, но хоть и был отважен,

Но штурмовать куста, конечно бы, не смог.

Он лег покорно брюхом на лужайку,

И, морду положив на травку, произнес:

«Послушай, вещая всезнайка,

Лежу перед тобой, аки смердящий пес.

Одно я знать хочу — кто из зверей сильнее,

Ловчей, красивее, чем я.

Еще одно — и кто из них вкуснее,

Чтоб пищей был достойной для меня.

За это все, клянусь своей пещерой,

В которой я родился и вскормлен,

В обиду я тебя не дам, и всякой мерой

Тебе способствовать берусь со всех сторон.

И сам не посягну на беззащитный домик,

В котором ты живешь уже года».

«Вот это да, вот сукин сын, вот комик» —

Веселый СорокИн прострекотал с гнезда.

Но умная и хитрая сорока,

Что знала все ужимки льва,

Ему почтительно ответила: «Высокий

Гость! Зверей всех голова!

Приветствую тебя, пришедшего с вопросом,

И рада гостю помощь оказать».

Сама же повернувшись, ткнула носом

Болтливых сорочат, заставив их молчать.

И продолжала: «Грусть твоя известна,

Скоты и есть скоты всегда.

Ты ими будто сыт, но пресно

На вкус их мясо — просто ерунда.

Другое дело — мясо зверя,

Ну, скажем, окорок медведя, например.

Передавали мне, и я охотно верю —

Нежнее мяса нет. А сам он, этот зверь,

Силен и храбр, могуч и беспощаден,

Его еще никто не побеждал.

И в схватке с ним никто не сладил.

Он всех как мух давил и пожирал».

Услышав это, лев хлестнул хвостом о землю,

Встряхнул лохматой головой,

И молвил: «С радостию внемлю,

Всезнайка пестрая, совет разумный твой».

«Но!» — прервала его советчица сорока, —

«Их медвежиный царь живет в горах.

Иди туда здесь не теряя срока,

Там снег еще не стаял на хребтах.

И он лежит там, в каменной берлоге,

Вот-вот он встанет и пойдет.

Передавали мне — он слаб на задни ноги,

Всю зиму пролежал ленивый обормот.

Да передай сестре — кедровке с эхом —

Оно везде ее найдет —

Пусть с кумом-вороном пришлет птенцам орехов,

Что в мох попрятала, а то пожрет их крот.

Ну, будь здоров, и скатертью дорога!»

А СорокИн подумал: «Чтоб ты сдох!»

Но вслух прибавил: «Ради бога

Не простудитесь там, не провалитесь в мох».

Он не любил повадку этой кошки

По островам в черемухах блуждать,

Из гнезд сорочьих деток-крошек

Для завтрака когтями выгребать.

И лев ушел столь властною походкой,

Как будто пред собой медведя увидал,

Хвост кверху, брови ровно щетка,

В глазах огонь, а грива — словно вал.

Лишь только лев ушел, все сразу оживились,

Сорочьей трескотни не передать,

И впечатлением от встречи с львом делились

Наперебой шесть крошек-сорочат.

А умная и хитрая сорока

Строчила мужа у гнезда,

Чтоб тот летел скорей к лесной обоке,

Где воронье слетается всегда

На падаль давнюю какого-нибудь лося,

Что вышел из лесу, гонимый лешаком.

В лесу обычно так велося —

Больному места нет в лесу глухом.

И передал бы ворону с нагорья,

Что лев наверное к гранитам забежит,

Чтоб там, в камнях, в единоборстве

С медведем-гризли силы спор решить.

И СорокИн, взлетев над лугом Качи,

Со стрекотом пустился в дальний путь,

Перед собой имея две задачи —

И к цели долететь, и в гости не свернуть.

Летел. Летел, и увидал у леса:

Кружится воронье, пружиня на крыле.

Чего они кружат? Какого беса?

Вниз не спускаются к питающей земле?

И тут его глазам всеведущим, сорочьим,

Все стало ясно ровно день.

В кустах, темнеющих перед грядущей ночью,

Чия-то кралася загадочная тень.

И СорокИн определил мгновенно —

То шла гиена лося поминать,

Ее обычай — непременно

Семью воронью собою напугать.

Но все уладилось, и шум угомонился.

Гиена принялась за тризну, как шакал,

А скоро их пришло так много. С счету сбился

Летящий СорокИн, он плохо цифры знал.

И сколько сверху воронов спустилось

Он тоже не считал, как ровно и ворон,

Он видел лишь, как все здесь суетилось,

Стараясь подойти поближе со сторон.

Вцепиться где-нибудь, хоть как-нибудь отведать

Из общей тризны у леска,

Не говоря о том, что сытно пообедать,

Такая мысль для многих далека.

Сел СорокИн на ель, над самой головою

Красавца лося, павшего в рогах,

И начал наблюдать, как старый ворон с боем,

Отняв кишку, присел ее клевать.

Вот этот — от камней, он про себя подумал,

И, приглядевшися, вполне установил,

Что ворон точно тот, к тому же был и кумом,

И у сорок детей из года в год крестил.

"Привет умнейшему из птиц, — он молвил с ели, -

с приятным ужином, достопочтенный кум.

Вы обещались к нам еще на той неделе,

Да время не нашлось у вас средь ваших дум.

Имею дело к вам от нашего семейства«.-

И СорокИн тут начал стрекотать,

Как лев пришел, что говорил, какое зверство

Намерен он в камнях создать.

И надобно, чтоб гризли знал в берлоге

О той затее бешеного льва,

И чтобы ведали все каменные боги

Что вздумала кошачья голова.

«Приятно, рад, — ответил ворон гостю, -

Я здесь не задержусь, и глазом не моргнув

Глаз выклюю, да от ноги часть кости

С собой возьму и тронусь в дальний путь».

Сказал, и сделал все, как полагалось.

Но попрощаться с кумом не пришлось:

Был занят клюв, ведь впопыхах досталась

Тяжелая та с мясом лосья кость.

На крылья опершись всей силою могучей,

Он все же оторвался от земли,

И скрывшись за леском, понеся к черным тучам,

Туда, где камни видятся вдали.

А СорокИн прострекотал снова с ели,

Желая поддразнить гиенный молодняк —

«А чтоб вы все, как кошки, околели,

Ублюдки, выродки некормленых собак».

А сам на крыльях вниз спустился

И начал ползать, будто бы хромой,

Гиены бросились к нему, он быстро изловчился,

Вспорхнул, схватил кишку, и улетел домой.

А ворон, силу взяв, уже летел высоко,

Вороньим трактом режа небеса,

Уж сопка оказалась много сбоку

И начали темнеть от сумерек леса.

Внизу блеснуло плесо Енисея,

И потянулось лентою с боков,

Сошлися горы в щеки, зачернели

Вдали вершины каменных Столбов.

А там, на западе, заря огнем горела,

Тянулась красным шарфом по хребтам,

И тучки легкие своим эфирным телом

Как фимиам курились к небесам.

И высоту с подтиху набирая,

Упорно резал воздух черный вран,

Из клюва кость, как клад, не выпуская

Летел он в свой гранитный горный стан.

Вот и Базаиха прижалась к Енисею,

Ее блестящий серп здесь Вышку огибал,

А там, на юг ушли за нею

Моря лесистых гор и скал.

Близенько пролетел над гривою гранитов,

Что Лалетину делят с Моховой,

И через падь, совсем во тьме сокрытую,

Взял курс к большим гранитам по прямой.

Махал, махал могучими крылами,

И, наконец, внизу поплыл хребёт,

В котором ворон меж камнями

Держал гнездо из года в год.

Уже почти стемнело над горами,

Когда он сел на камень близь гнезда.

Заря совсем потухла за хребтами,

Блеснула в небе первая звезда,

За ней другие звезды заблестели,

Рассыпавшись в бездонной вышине,

Внизу в ручье свои вечерни трели

Пел черный дрозд проснувшейся весне.

И было тихо так близь стен немых гранитов,

Стучало сердце в воронову грудь.

Кость положив на каменные плиты,

Он задержался здесь, чтоб отдохнуть.

Потом опять поднялся в воздух черный

И кинулся к гнезду среди камней,

Сдержал себя крылом упорным

И шумом разбудил своих детей.

Вручил подруге дар с долины,

О чем-то с ней немного поболтал,

И снова полетел во тьму пучинную

Куда-то к силуэтам черных скал.

И над тайгою сонной, но не спящей,

Раздался ворона ночной звенящий зов,

Необычайный клич и с эхом уходящим

Он разбудил тайгу от набегавших снов.

Защелкал филин, в каменном развале

Перекликнулись совы на хребте,

Они еще ни разу не слыхали

Воронов клекот в ночи тьме.

«Недоброе!» — промолвила кедровка,

Снялась с пушистой пихты от гнезда,

И с криком вдоль ручья над разреженной бровкой

Пошла наперерез вороньего следа.

Ее заслышав, в небо взвился ворон,

Дал через голову спиралью разворот,

И вдоль хребта с заснувшим бором

Поплыл назад, замедлив быстрый ход.

И, налету приветствуя друг друга,

В ночной тиши, над черным морем скал,

Кедровке ворон вещий в ряде кругов

Сороки просьбу всю пересказал.

Опять взмыл вверх и снова развернулся,

И с высоты, что выше всех камней,

Планируя на крыльях, вновь вернулся

К семье скучающей, встревоженной своей.

В ту не спалося ночь семье кедровок горных,

Был разговор один о гризли и о льве,

О том, что на лету поведал ворон черный,

Что надо бы слетать к волшебнице-сове.

Ей рассказать, она ночная птица,

Сейчас же пусть слетает, что ей в сне,

Чтоб гризли знал, пока начнет зариться,

Что может ждать его среди камней.

Или дождать утра, спросить совета сойки,

А может быть и кукшу разыскать,

И им сказать, и всею тройкой

Медведю весть всем хором передать.

Пока судили да рядили,

Уже птенцы свои в гнезде открыли рты,

Забрезжил свет, и споры прекратились.

Пора на поиски за пищей. Суеты

Не перечесть у этой пестрой пары,

Куда-куда не надо им слетать,

И на земле в оттаявших амбарах

Горбатых шишек кучки разыскать.

Что с осени запрятано, забыто,

Вот и изволь летай и вспоминай.

Садись ищи, все сверху шито-крыто,

И длинным носом все перерывай.

А все же надо выполнить заданье.

Сорока, ворон — все они свои.

К тому ж медведь — безвредное созданье

И здесь в тайге — хозяин он земли.

И пестрый КедровИн, тем дорожа знакомством,

Подруге приказал, чтоб скоро не ждала,

Насущный хлеб искала для потомства.

Вспорхнул и полетел со свистом, как стрела.

И долго б не пришлось до логова медведя

Ему лететь, к тому ж дорогу знал,

Да налету он вспомнил про соседа,

Что в том же ручейке повыше гнездовал.

По счастью, сам сосед был у гнезда с женою,

И что-то хлопотал внизу среди корней.

Узнав соседа, он взлетел в густую хвою

И разговор полился, как ручей.

Услышала его тоже соседка-сойка

У пихты на суку, да так и замерла.

Во мху слепушка-землеройка

Одним ушком кой-что разобрала.

Особенно ж засуетилась белка,

Она никак поверить не могла,

Что гризли попадется в переделку,

Что вообще — серьезные дела.

А по ручью, с почти неслышным эхом,

Тот разговор внимала кабарга,

Ведь лишь ее чудесно чутким ухом

Все знает, ведает дремучая тайга.

И вот пока делились кедровИны

Известно стало всем, буквально, по тайге,

По всем камням, от низа до вершины,

От лиственниц-гигантов до слеги,

Что ветер раскачав, метнул на землю в гневе.

Шумели в муравьищах муравьи,

И быстрые ручьи в звенящем перепеве

Тайге канючили сочувствия свои.

А бурундук залез уже в пещеру,

Где гризли зимовать привык.

Сейчас он стал доверчив через меру,

Забыв медвежьи пакости на миг,

Как гризли капывал его с норы его же,

Как кошка мышью балуясь порой.

И крикнул со стены: «Не слушайте! Не гоже,

Там разговор у всех пустой

О льве каком-то, грозном господине.

Я знаю льва, — дохлятина, не зверь.

Он пальцем не задел ни зверя, ни скотины.

Не верь хозяин, никому не верь.

А впрочем — муравьев спроси. Они все знают

И правду скажут только муравьи.

Лежи и отдыхай, пусть там себе болтают

Да брешут глупости свои!»

Лишь только он сказал, у входа появился

Гонец носатый, пестрый КедровИн.

Он сразу же в бурундука вцепился

И начал гнать его: " Ах, жулик! Сукин сын!

Еще тебя, брехло, здесь не хватало,

Не по вранью достался тебе хвост.

Как мать-земля тебя носить не перестала!

Пошел отсюда вон! Дурак! Прохвост!"

И выгнал прочь бурундука с берлоги,

Сел на приступочек, и все пересказал

О чем в долине Пухоногий

Под трескотню сорокину мечтал.

«Пора честь знать и выйти на свободу,

Покушать корешков ургуя по хребтам,

Яичек муравьев попробовать в угоду

Своим за зиму слипшимся кишкам.

Набраться сил и поджидать бродягу

Тут, где-нибудь по мхам и по камням.

Пусть попадется в передрягу

На радость каменным богам».

«Спасибо, КедровИн! — Медведь ответил птице, —

Да, да! Пора и впрямь вставать.

Изнежился я здесь в своей теплице,

Так можно и весну, пожалуй, прозевать».

И гризли встал, и из пещеры вышел,

И медленно побрел по склону к ручейку,

И первое, что он в тайге услышал —

Кукушки грустное, зовущее «Ку-ку».

«А, прилетела, чудная певунья,

Ну, значит, вся оттаяла тайга.

Скажи, прекрасная вещунья, —

Сегодня речь твоя особо дорога, —

Сколь жить осталось мне на свете?

Наемся ль пучек я в закат весенних дней?

В исходе солнечного лета

Мой вкус узнает ли малиновый елей?

Мой слух услышит ли по осени жужжанье

Там, где-то наверху пчелиного дупла?

Мой нос учует ли медовое дыханье,

Что наносила за лето пчела?»

И вновь ответила ему кукушка «Ку-ку»,

И долго куковала над хребтом.

А гризли слушал все, ему-то было в руку

Для схватки будущей со львом.

Сияло солнце, пели песни птицы,

Чуть слышный ветерок вершины пихт качал,

И ручеек болтливый небылицы

Со слов кедровьих звонко напевал.

А гризли шел искать ургуй мохнатый,

Что в солнцепеках выгнала весна,

Ургуй целительный и силою богатый

Для медведей проснувшихся со сна.

А в это время все лесные боги —

Дуван, Пыхтун, Сосулька и Лешак —

Собрались на камнях у гризлиной берлоги

И порешили дело так:

Что надо де помочь медведю чем попало

И отстоять топтыгу ото льва,

А средств в тайге к тому немало,

Перечислять — так вспухнет голова.

И резолюция собранья появилась,

Заслушав, мол, поговорив, пришли:

В кратчайший срок, чтоб худо не случилось,

Чтоб всем, чем можно гризли помогли.

Особенно же надобно бы было

О том же попросить и каменных богов,

Чтобы они хребет обгородили

Каменьями от всяких этих львов.

Сама тайга прислала кабарожку,

Чтоб та послушала, что духи порешат.

И ей медведя стало жаль немножко

Хоть он до озорства большой был плут и хват.

Участвовало в разговоре Эхо,

И быстро разнесло все по тайге,

К тому ж болтун — ручей, не знающий помехи,

Всегда соперником был в этом кабарге.

И Кап-волдырь слыхал, сидевши на березе,

И так надулся, чтоб все осознать,

Аж проняли его, беднягу дегтя слезы

И лопнула кора, а все не мог понять.

На Колокольнях ворон над Калтатом

Тревогу услыхав, звонил в набат.

И эхо, мощным перекатом,

Тот звон умножило во много-много крат.

Ручьи в логах вскипели белой пеной,

И так стремительно сбегали под уклон,

Образовав живые стены

Непроходимые никак со всех сторон.

Дуван с хребтов погнал такие бури,

И рвал с корнями сосны и листвяг,

И завалив тайгу такой наделал дури,

Что удивился сам Лешак.

Пыхтун с Тянигузом хребты поставил круче,

Да так их приподнял над Енисей-рекой,

Что камни уперлися кой-где в тучи

Своей холодной головой.

Сосулька у камней, по их щелям коварным,

Образовал толстенный лед,

Такой каток неблагодарный —

Кто ступит, тот и упадет.

Лешак запутал все тропинки,

И сеткой переплел среди дерев,

Чтобы не мог свободно без запинки

По ним пробраться к скалам лев.

А дед-гранит каменья порассыпал,

И так составил их, ну как заплот.

В одном же месте камень выпал

И здесь образовался, вроде, вход.

А на верху таких ворот гранитных

Зажат был куб, да не один, а два,

И если здесь пойдет лев ненасытный —

Куб упадет и здесь — могила льва.

Навстречу льву был послан дятел Желна,

Чтоб слету выдолбить пришельцу правый глаз.

Одним смотреть не так привычно,

Особенно когда везде не ход, а лаз.

Так вся тайга готовилася к встрече.

Гостям незваным кто же рад?

А о таком как лев не может быть и речи,

Он ненавистен всем подряд.

А в это время лев уже в поход сбирался,

Нетерпеливо новолунья ждал,

Чтоб ночь темней была, и мыслью наслаждался,

Как он взойдет туда на каменный развал.

От косоглазого зайчонка — лопоуха

Он точно все узнал — куда и как идти,

И представлял себе, как у камней там глухо,

Нет настоящего тореного пути.

Чтоб время шло скорей — он долго когти правил,

Об тут же близь пещеры ствол каких то верб,

Кругом поход и льва гиен ночных хор славил,

А он лежал, смотрел на тусклый лунный серп,

Который вот растает в небе ночи,

И ночь уйдет безвылазно во тьму.

В тот раз и выступить, на то ведь кошкам очи

Дал бог. Он — кошка, значит — и ему.

Желанный час настал. По нашей если эре —

Сто восемь тысяч лет и восемнадцать дней

Тому назад. Уж все забыли звери,

И только у сорок я сам узнал о ней.

И в двадцать два часа и в сорок три минуты

Поднялся с ложа лев и прокричал: «В поход!»

Зайчишка впереди петлял совсем разутый.

Так легче. Сзади — полк гиен, шестьсот или семьсот.

Сначала шли ручьем до Енисея,

Потом вверх по нему, пока знакомый путь.

Бежали, прыгали и силы не жалели,

Чтобы скорей пойти и время обмануть.

Базаиху прошли, где лес понавалило,

Как по мосту, и дальше вскачь идут.

Вот Лалетинский лог, и на мысу могила

Надгробная плита и надпись: «Прах мой тут».

«Кто он, безвестный?» — Молвил лев державно.

Но имени его никто, увы, не знал.

Лев постоял над ней и вымолвил: «Забавно.

Кто здесь свою погибель предсказал?»

И повелел гиенному начальству

Немедленно могилу ту разрыть.

Ведь надо ж положить конец нахальству —

Себя при жизни хоронить!

И вмиг гиены налетели

На холм неведомый и ну его копать.

Они ужасно захотели

Костей неведомых остатки поглодать.

И полчаса прошло, никак не больше,

Все было сделано, холм весь был перерыт

На глубине шестиметровой толщи

Никто, нигде никем не был открыт.

И только лишь один Гиёныш благовонный

Нашел какой то кубик из кости

Блестящий, крепкий, как точеный

Его решили льву преподнести.

Об этом всем смиренно доложили,

И льву Гиёнышем был лично кубик сдан,

Что выкопан был им на дне могилы,

А надпись, мол, сплошной обман.

Страсть рассердился лев, как кошка,

Схватил Гиёныша и вырвал ему бок,

А кубик в пасть вложил как крошку,

Стереть желая зубом в порошок.

Погорячился, стиснул крепко зубы,

И верхний левый клык на нет сломал.

От боли волком взвыл, развесив губы,

И кубик изо рта на землю сам упал.

Потом вскочил озлобленный владыка,

И вверх по Лалетиной сам повел гиен.

Покруче стали горы, вроде пики,

А кое-где так даже вроде стен.

И стали отставать гиены понемножку,

А лев все шел, все полз, карабкался, скакал.

Куда тягаться легкостию с кошкой,

Особенно в лесу у скал.

Прошли версты четыре, растерялись,

Тайга, трущоба, мох аж до колен,

И в свите льва всего остались

Зайчишка-лопоух, да пары три гиен.

А тут вдруг впереди рассоха оказалась.

Куда идти — никто того не знал.

Вожатый заявил: «Скажи, какая жалость,

Что здесь я никогда доселе не бывал».

«Как не бывал? — Лев крикнул на зайчонка, -

Я покажу тебе, как путь в камнях не знать!»

У бедного заерзала печенка,

Он в мох забился и лежал.

Но только лев к нему собрался

Поближе подойти, чтоб проучить без слов,

Зайчишка вмиг со мха поднялся,

Скакнул в чащу и был таков.

Лишь повернулся лев, уж и гиен не стало,

Им показалося, что тут и их черед,

И усомняшеся не мало

Подались все в обратный ход.

Ужасно зуб болел, еще больней досада.

Остался царь один, один, как перст,

Среди ему чужого камнеграда.

И сколько впереди еще подобных верст.

И он прилег на брюхо в мох глубокий,

Больной, покинутый, но гордый еще царь.

И вспомнил он в низу далеком

То, от чего ушел, и стало ему жаль

Всего того, что там внизу, в долине,

Каких он только яств там не едал,

И за кусочек свежей мамонтины

Он кажется полжизни бы отдал.

И он глаза закрыл от мысли сладкой.

Когда же их открыл — во мраке увидал —

Горела пара глаз, и вкрадчивой повадкой

С горы спускался кто-то на привал.

«Приветствую тебя, высокий повелитель,

Добро пожаловать к нам в горный уголок,

Как кошачьей семьи, к тому ж как местный житель,

Тебя приветствовать спустилась я в ложок».

«Какая женщина!» — подумал лев невольно.

И громко вымолвил: «Прекраснейшая рысь,

Я зуб сломал, поверите ль как больно,

А здесь так холодно, сквозняк, такая высь».

«Лекарство есть прекрасное от зуба, -

Так рысь промолвила, — Оно у нас одно.

Как что, так в муравьище суньте губы

И зуб пройдет, простуда заодно».

Лев очарован был той спутницей нежданной.

«Вот муравьище». «Стоит ли того,

Уж зуб прошел, и как на то не странно,

Прошел и насморк, все из ничего!

Я просто нервничал сегодня через меру

Здесь в этой чаще гор, лесов

Я потерял немного в счастье веру,

Но вновь теперь нашел в тебе без слов».

И лев упал пред рысью на колени —

«Не уходи» — он жалобно молил, -

«И будь моей, ведь я во всей вселенной

Так страстно никого еще не полюбил.

Как только взоры встретилися наши

Я об одном подумал — ты моя!

Я не найду тебя милей и краше.

Дай лапку левую и мне скажи — твоя».

А рысь подумала, какой он рыцарь видный,

Ну что, коль у него обломан один клык.

Он для меня супруг завидный...

И голова вскружилась рысья вдруг.

Она глазами в небо посмотрела,

И нежно так, как только рысь смогла,

Ко льву стеснительно подсела

И лапку левую пришельцу подала.

«Вот-вот, вот так, — лев молвил рыси страстно, -

Как видно я сюда совсем не даром шел,

И даже зуб сломал не понапрасну,

Какой я клад себе в горах нашел!»

Так лев и позабыл о гризлевой пещере.

Как только звезды спать легли,

Наш лев и рысь, влюбленные без меры,

С ковровых мхов снялися и пошли.

Сначала логом шли, потом втянулись в гору,

И только через час влюбленного пути,

Когда на небе разлилась Аврора,

Они смогли в хребет взойти.

И перед ними в крутяке еловом

Громадой высилась чудовище-стена,

И лес густой своим покровом

Ее прикрыл с низов. Она

Нигде никак, увы, не проходима.

Как крепость стала здесь в хребтах,

Пошли повдоль. Ведь все ж необходимо

За нею побывать в неведомых камнях.

Шли долго или мало? Время знает.

И вот, близь у стены, густой, густой лесок.

А меж стволов просвет рысь в стенке замечает.

«Идем скорей за мной, мой царственный дружок,

Я вход нашла, сейчас пройдем мы стену,

Я вовсе этих мест не узнаю.

Здесь боги сделали такую перемену.

А ты спать хочешь? Баиньки-баю».

И впрямь в стене просвет. Громадные ворота,

Как сказка место. Красота.

Но льву пришла смертельная охота

Прилечь, уснуть, — сказалась суета.

«Ну, ляг, мой друг, и положи головку

Мне на коленочки, и подремли, как кот,

Я помурлыкаю, прикрою гривой бровки.

В любви я не найду к тебе забот».

И лев уснул, усталый и счастливый.

В нем воина убил Амура яд.

Прикрытый, как шинелью своей гривой,

Он так проспал бы год подряд.

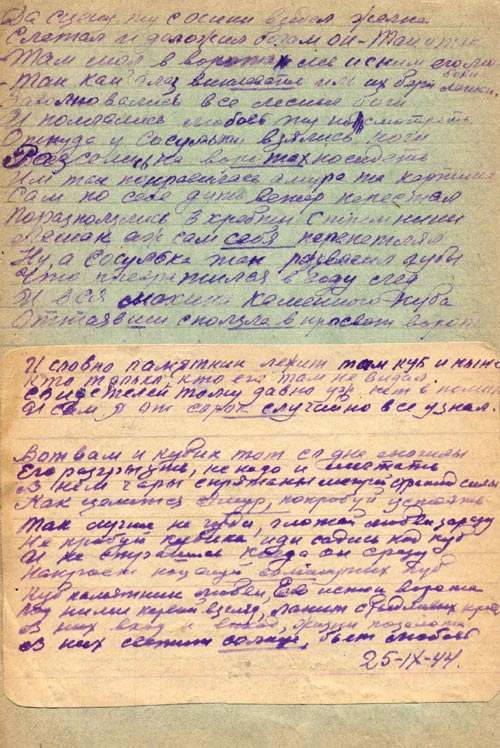

Да сцену ту с осины видел желна,

Слетал и доложил богам он: «Так и так,

Там, мол, в воротах лев и с ним его любовна,

Так как — глаз выклевать? Иль их бери Лешак?»

Заволновались все лесные боги

И помчались любовь ту посмотреть.

Откуда у Сосульки взялись ноги.

Расселись на воротах посидеть.

Ну, а Сосулька, так развесил губы,

Что превратился в воду лед,

И вся махина каменного куба

Оттаявши, сползла в просвет ворот.

И словно памятник, лежит там куб и ныне,

Кто только, кто его там не видал.

Свидетелей того давно уж нет в помине,

И сам я от сорок случайно все узнал.

Вот вам и кубик тот со дна могилы,

Его разгрызть не надо и мечтать,

В нем чары спрятаны могучей, страшной силы.

Как целится Амур — попробуй устоять!

Так лучше не чуди, глотай любви заразу,

Не пробуй кубика, иди садись под куб,

И не страшись, когда он сразу

Накроет поцелуй сомкнутых губ.

Куб — памятник любви. Ее исток — ворота.

Под ними первый взгляд, ланит стыдливых кровь.

В них вход и выход, жизни позолота,

В них светит солнце, бьет любовь.

25.09.44

Владелец →

Предоставлено →

Собрание →

Павлов Андрей Сергеевич

Павлов Андрей Сергеевич

А.Л.Яворский. Столбы. Поэма