Абрекъ

От редакции сайта «Красноярские Столбы». «Абрекъ» — произведение художественное. Потому не следует от него ждать точности в датах, событиях и именах. Не был Нахал «абреком», но есть и Нахал, и «Абреки». Не было в восьмидесятых на Столбах компании «Беркуты», но до того — были, целых две и обе знаменитые. И так далее. Не говоря уже о том, что реальный Хасан (Александр Осадчий) никогда не сидел и, насколько нам известно, не прыгал с Коммунара на Первый столб. Да и легендарной Дуське (Евдокии Власовой) в восьмидесятых было уж никак не двадцать шесть. То есть, и Дуська, и Хасан, и Цыган — персонажи собирательные. Мы долго думали, следует ли давать ссылки на реальных людей и компании, носящие те же имена. И решили не давать. Хотя всё-таки частички тех самых Дуськи, Хасана и т.д. в этих персонажах есть.

То же касается и названий ходов: Танцплощадка находится на Втором Столбе, а не на Первом, ну никак нельзя, идя ходом Колокол, преодолевать Тараканий лобик, и так далее. Тем не менее мы сделали ссылки на соответствующие скальные объекты.

Кстати. «Абрекъ» — это сценарий фильма. Фильм пока не снят, а вот эскизы к фильму, работы матерого столбиста Юрия Субботина, мы использовали в качестве иллюстрации.

К середине подъема турики стали дохнуть.

Когда ехали из города на красивом автобусе, смотрели через дымчатые стекла на Такмак, торчащий, как клык, из дальнего, обрывистого берега Енисея — ждали, наверное, веселой прогулки, пикничка на природе. Но автобус остался на шоссе под лесистым обрывом и модная экскурсоводша в юбке-брюках и шпионских темных очках угнала группу по узкой тропе, зажатой высоким сырым сосняком. Поначалу шагали бодро, с разговорами, пацаны помоложе заигрывали с экскурсоводшей, молодожены держались под ручку, старики готовили фотоаппараты. Сосны закрывали все, кроме полоски неба над головой и ближайшего изгиба тропы, и казалось, что вершина вот уже, через сотню шагов. А тропа забирала все круче, теснее подступал лес, уже распоротый кое-где серыми скальными выходами. Разговоры понемногу затихли — только одышливое пыхтение вразнобой. А когда через полчаса оказалось, что прошли едва половину, турики и вовсе сдохли, далеко растянулись по тропе, упираясь руками в колени, помогая разгибаться чугунным ногам, проклиная романтику, трущие туфли и все на свете.

Хасан один остался рядом с неутомимой проводницей, внимательно слушал дежурный рассказ про Столбы — уникальное и неповторимое явление природы.

Там, где сосны совсем сомкнулись над тропой, из кустов с треском выломились навстречу группе двое — в галифе и гимнастерках старого пошива и милицейских фуражках — лихорадочно забегали глазами по лицам:

— Не видали? Не пробегал?

— Кто?

— Бритый, с номером. Особо опасный рецидивист. Весь конвой вырезал, где-то здесь бегает, — и ломанулись обратно в чащу.

На туриков совсем стало жалко смотреть, они сбились в кучку, затравленно озираясь. Не прошли и пяти шагов, как возник бритоголовый в ватнике с номером.

— Жрачку давай! — заорал он, страшно вращая бельмами. — Гони пайку! Всех замочу! — похватал припасенную для пикничка провизию из подставленных с готовностью сумок, запихал, сколько влезло, в карманы, за пазуху — и нырнул в лес.

Турики, не чуя ног, припустили наверх. Хасан свернул за бритым. На опушке неподалеку рецидивист и милицейские фуражки сортировали добычу — консервы, бутерброды с колбаской, помидоры. Хасан невозмутимо подошел, выбрал что посвежее.

— «Изюбри», что ли? — спросил он, закусывая. — Все туриков бомбите?

— А тебе чего?

— Ничего. Про вас волнуюсь. Доиграетесь когда-нибудь.

— А ты кто такой? — протянул «особо опасный».

— Не знаешь?

— Первый раз вижу.

— И еще раз увидишь, — Хасан усмехнулся, взял кое-что из закуски в карман и двинулся дальше.

Тропа снова вильнула на подъеме, и сквозь поредев­шие сосны возник Коммунар. Коммунар, столбик на самом деле небольшой и не слишком интересный, стоял крайним, первым был виден с тропы и потому казался чудовищно громадным. Он, как из детских кубиков, криво сложен был из тысячетонных голышей, уходящих высоко в небо, и Хасан, как много лет назад ребенком, испытал мгновенный сладкий ужас, представив, будто с гулом сдвинулись, разъехались каменные блоки и, сотрясая землю, сминая, как траву, вековые сосны, покатились вниз...

Экскурсоводша рассказывала, что в пятом году местные революционеры водрузили на верхушке Коммунара флаг, за что столб и получил свое название, и вот уже почти сто лет красный флаг реет над Столбами и каждую весну по традиции обновляется, в чем каждый может убедиться, глянув вверх.

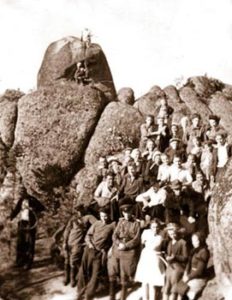

Но Хасана уже не интересовала ни модная тетка, ни случайные попутчики. Он обогнул Коммунар и оказался на площади под Первым столбом. Это было самое людное место в заповеднике: турики, и организованные, и дикие, обычно толклись у Первого. Земля тут была утоптана так, что ни одна живая травинка не могла пробиться из нее, а огромные сосны стояли над землей на корнях. Массив Первого, к подножию которого прилепился, как бедный родственник, Коммунар, был посечен во все стороны глубокими расщелинами — от земли шли глыбы с двадцатиэтажный дом, сверху, где выветривало сильнее, внавал лежали камни помельче. Тут и там до самой вершины щелей росли скрученные ветром березы. Камень сплошь покрыт был черным шершавым мхом, серые отоптанные тропинки указывали ходы наверх. В основном ходы петляли вдоль щелей, по карнизам, но иногда пролегали прямо по нависающему каменному пузу, над пропастью. Как обычно в воскресенье, Первый был, как разноцветными муравьями, густо облеплен туриками, они гуськом, осторожно ползли простенькими ходами — Трубой, Собольком, Голубыми катушками — и, гордые собой, едва видные с земли, махали руками с вершины. Другие гуляли по Чертовой кухне — прямоугольному монолиту, лежащему плашмя у подножия. Третьи, кто в первый раз, тренировались на камешках, богато разбросанных между деревьями: по очереди с разбегу лезли на двухметрового Слоника, замирали на пол дороге и, как по стиральной доске, на карачках плыли вниз, сжигая колени — этот ход на Слоника так и назывался Постирушка.

В общем, все было как десять лет назад, но слеза умиления не прошибла Хасана от долгожданной встречи родными местами. Он будто не на Столбы, а на воскресный базар угодил: по всей площади в ряд выстроились пестрые киоски, из которых вразнобой орала музыка — из каждого своя; крикливые кавказцы на десятке мангалов жарили шашлыки; шипели отпотевшие аппараты и «пепси-колы», из других струились в вафельные стаканчики белые языки мороженого; тут давали в прокат калоши и страховочные пояса для слабонервных, там зазывали на увлекательную экскурсию к дальним столбам — на Китай и Большой Беркут, к Деду и Бабке, рядом расставили треноги и стенды фотографы с дорогими камерами. Хасан неприкаянно брел сквозь орущую, жующую, весе­лую толпу и мрачнел с каждым шагом.

У подножия столба собрались зрители. На камнях над ними фигурял пацан в диковинном пестром наряде: бархатной красной феске, красной же развилке-безрукавке и малиновых шароварах, перехваченных желтым кушаком, в калошах, прикрученных тесемками. На поясе у него болтался длинный, чуть не по колено, кинжал. Пацан легко взлетел над головами туриков по вертикальной стене, под громкий девичий «ах...» сделал стойку на руках над невысоким обрывом и — будто бы сорвавшись, щекоча нервы — провернулся на одной руке и перепрыгнул на другой камень через расщелину, тут вообще завис вниз головой и так спустился, перебирая внизу ладонями. Зрители дружно захлопали, а парень сорвал с головы феску и пошел, собирая в нее четвертаки и червонцы. Нахлобучил вместе с деньгами на место — тут же подскочил фотограф, и первая парочка подошла увековечиться в обнимку с ряженым.

Хасан, раздвинув толпу, неторопливо шагнул к пацану.

— Эй, уйди из кадра! — крикнул сзади фотограф.

Хасан не обернулся.

— Ты — абрек? — негромко спросил он, тяжело глядя в курносую круглую физиономию под феской.

— Что, читать разучился, дядя? — тот ткнул пальцем себе в лоб, где по краю фески золотом было вышито: «АБРЕКЪ». — Иди в очередь!

Хасан железной пятерней скомкал феску у него на голове вместе с деньгами и волосами, сорвал, и той же рукой наотмашь дал прямо в безоблачную белозубую улыбку. Пацан отлетел, парочка брызнула в стороны, зрители ахнули и расступились.

— Какой ты абрек! — сказал Хасан. — Клоун ты дешевый!

— Ты что, дядя... с болта сорвался? — пацан промакнул ладонью разбитые губы, глянул на кровь. — Я ж тебя... — схватился он за кинжал.

— Собери остальных. И чтобы через полчаса были на Скитальце — все до одного! — Хасан повернулся и пошел сквозь расступившуюся перед ним растерянную толпу.

— Отдай феску, ты! — заорал вслед сбитый с толку пацан.

— За феску абреки жизнью рисковали! А ты ее продал! — Хасан опрокинул феску и высыпал на землю мятые бумажки. И пошел, уже не оглядываясь...

Он поднялся на Галину площадку — узкий карниз над пропастью на Втором столбе. Вытащил тяжелый камень из щели и вынул по очереди, любовно поглаживая, осматривая каждую вещь: «корону» — пурпурную феску, расшитую золотой и серебряной нитью и бисером, бар­хатную развилку, также расшитую по кромке, кавказский кинжал в серебре, пятиметровый шелковый кушак, шаровары огромного объема и калоши. Снял цивильный пиджачишко и ногой отправил его в тайник...

Скиталец — абречий дом — представлял собой просторную расщелину под Вторым столбом, накрытую сверху, как крышей, плоской плитой. Внутрь вел узкий лаз, внизу устроены были нары и печка. От Скитальца на две стороны был обрыв, сзади его прикрывала громада Второго, подойти можно было только одной тропой.

Хасан в новом своем наряде сел на Феску — круглый камешек на крыше, лицом к тропе и стал ждать. Вскоре настороженной, недоброй толпой подошли абреки, встали напротив, разглядывая незнакомого сорокалетнего, почти сплошь седого мужика в полном абречьем параде.

— Вот этот! — указал на него круглолицый.

— Ты кто такой? — спросил другой, в обтянувшей покатые борцовские плечи развилке — должно быть, первый силач здесь.

Хасан удивленно смотрел на абреков. Это были молодые парни — не старше двадцати, две тетки с ними. Кто в полной абречьей форме, кто только в развилке, но все в фесках — кроме круглолицего теперь — и с кинжалами, штыками или финками на кушаках.

— А Солдат где? Акула? Пиф? Голуб? Монах? — обводил взглядом лица Хасан. — Где все?

— Монах уплыл с Большого Беркута — давно, лет восемь. Голуб — еще раньше с Первого. Про остальных не знаю, — ответил борец. — Ты-то кто?

— Что, никого из стариков не осталось?!

— Цыган с Дуськой только. Вон идут.

Абреки разошлись, пропуская старших: длинного черного Цыгана и надменную королеву Дуську с распущенными из-под фески льняными кудрями. Едва увидев его, оба замерли, и Дуська, разом потеряв королевскую стать, распахнула глаза:

— Хасан?..

При этом имени абреков как током ударило, все ошеломленно обернулись к нему. И через час новость облетела Столбы, и в самых дальних избах столбятники, и на самых глухих кордонах егеря знали: «Хасан здесь! Хасан вернулся!»

Быстро стемнело, как обычно под осень. На Скитальце запалили костер, нагноили чайку. Молодые абречки, Кукла и томная Варежка разлили густой чифирь по кружкам. Свет костра резко очертил края серого плоского камня и дальше не доставал никуда, будто и не осталось больше ничего во Вселенной, кроме этого неровного обломка земной тверди, потерянного в холодной космической тьме. Только порыв ветра выдавал в темноте сосны, а громкое слово или смех обнаруживали рядом гулкую громаду Второго.

— Тебя десять лет не было, Хасан, — досадливо сказал Цыган. — И вот ты приходишь и хочешь, чтобы все было по-старому. Десять лет прошло, Хасан! Все изменилось!

— Что, изменилось? Что тут может измениться? Что, столбы порушились? Большой Беркут улетел? Бабка с Дедом поженились? Нет, это вы изменились! Это измена, Цыган! Жаль, стариков не оживишь, монаха с Голубом — чтоб посмотрели, кто теперь наши фески носит! Абреки сидели, опустив головы, переглядывались.

— Ты в городе был, Хасан? — заводясь, сказал Цыган. — Ты вообще знаешь, что кругом происходит?

— Да мне наплевать, что в городе! Я на Столбы пришел! Какой столб у Чертовой кухни стоит, знаешь? Ну?

— Знаю, знаю...

— Ну!

— Ну, Коммунар.

— Вот так! Большевиков разогнали давно, Ленина из Мавзолея выкидывают, а он был Коммунар и будет Коммунар. И красный флаг на нем как стоит сто лет, так и будет стоять, и я лично руки вырву тому, кто его коснется! Не потому, что я за коммуняк, а потому что здесь ни одна буква, ни один камешек не изменится! Пусть они там, внизу, все на куски развалят и друг друга продадут, но здесь ни одного торгаша не будет!

— Дались тебе эти лавочники, — покривился Цыган. — Мешают они тебе жить?

— Эти твари, как лишай, ползут. Сейчас вы у них за копейку шутами пляшете, — ткнул Хасан пальцем в круглолицего, — потом прислугой будете, а потом они вас выкинут отсюда к едрене фене!.. Я десять лет каждый день мечтал, как вернусь... Вернулся... — он махнул рукой и встал, показывая, что разговор закончен. — Завтра на камень пойдем. При всем параде, чтоб Столбы вздрогнули! Музыку хоть не пропили еще?

— Есть музыка, — ответил Гуляш, плечистый борец.

— Посмотрю, как вы на камне стоите. А потом спрошу, кто вам фески дал и за какие заслуги. А то, может, и говорить тут не с кем...

Хасан бросил спальник на отшибе, за Феской. Другие укладывались кто внизу, на нарах — оттуда слышалась возня, приглушенный смех, — кто наверху, на камне, завернувшись в одеяла. Кое-кто остался у костра с гитарой.

Цыган поднялся, тронул Дуську за плечо:

— Пошли.

Та коротко мотнула головой, пристально глядя в огонь. Она посидела ещё немного, обняв себя за колени, по-прежнему не сводя глаз с гаснущего красного огня. Потом подошла к Хасану, опустилась рядом на корточки.

Помолчали.

— Ну, здравствуй, Хасан, — негромко сказала Дуська.

Костер сзади просвечивал ее волосы, лицо было в темноте.

— Сколько ж тебе лет теперь? — спросил он.

— Тогда шестнадцать было. Да еще десять прибавь. Женщина во цвете лет, — усмехнулась Дуська. Подвинься, — скомандовала она. Встала над ним, размотала кушак, скинула назад развилку, шагнула из шаровар.

— Ты что? — приподнялся Хасан.

— Да вроде как должна я тебе. Отдам должок-то. Не люблю на потом оставлять, — она стояла прямо над ним в одних узких плавках, бесстыже уперев руки в пояс. — Или не нравлюсь?

— Не думал я, что такой станешь, — сказал Хасан. — Даже до меня там слух дошел — люди и на Столбах-то не были, а про Дуську слышали.

— А что мне было делать? Целку из себя корчить? — вдруг быстро, зло заговорила Дуська. — Когда каждый на меня показывал: «Вот это Дуська, которую мент изнасиловал, а Хасан этого мента с Коммунара сбросил»! Дурак ты, Хасан! Десять лет ждала, чтобы сказать тебе: дурак ты! И себе жизнь угробил, и мне!

— А что же, простить надо было?! — вскинулся Хасан.

— Не простить — так втихую сделать! Мне-то уже все равно, не зашьешь — так хоть себя бы пожалел. Нет, надо же было средь бела дня на верхушку его тащить! Чтоб все видели! Чтоб все узнали!

— Надо! — отрезал Хасан. — Чтоб все видели! Чтобы все узнали — тут не город, тут наши законы!

— А ты подумал, как мне потом жить будет? — шепотом закричала Дуська. — Мало мне мента было, мало меня на суде помоями поливали, мало, что только о том и разговоров — так ведь каждый здесь на меня смотрел и думал: вот из-за этой прошмандовки человек в тюрьме! А Дуська что? А Дуська — хиханьки, хаханьки, то с одним, то с другим, вперед всех веселится, вперед всех по смертельным ходам прет, чтобы или разбиться к черту, или чтоб забыли наконец... Да ладно! — махнула она рукой так же неожиданно, как начала. — Чего время терять. Ну, чего смотришь? Десять лет бабу в руках не держал. Ну? — она обняла его, но Хасан отстранился.

— Я блатарем никогда не был, — сказал он, уперев взгляд ей прямо в лицо, чтобы нечаянно не уронить глаза на белеющее в полутьме тело. — Я уж на равных со всеми — когда очередь дойдет. А должок прощаю — я не за тебя сел, за Столбы, — и зевнул, отворачиваясь: — Зря разделась-то, холодно будет ночью, не май месяц...

Секунду Дуська с протянутыми еще руками растерянно смотрела на него, потом зло прищурилась, сжав губы. И вдруг разухабисто заорала:

— А ты такой холо-о-одный! Как айсберг в океа-а-ане!.. — и, как была голышом, пошла к костру.

Абреки, сидевшие с гитарой и выглянувшие из спальников, разинули рты, глядя на нее, залитую красноватым плывущим светом костра. Дуська, не торопясь, взяла папиросу и вытащила уголек из огня.

— Нравлюсь? — прикуривая, скосила глаза на сидящего с глупой рожей Гуляша.

Тот не головой даже, а всей спиной кивнул и осторожно коснулся Дуськиной ноги. Она дала ему коленом в лоб:

— Куда ручонками? Заслужи сперва, — и легла под одеяло к Цыгану...

Они нескоро угомонились с Цыганом. Дуська старалась вовсю, зная, что Хасан не спит и слышит.

Ранним утром, едва солнце острыми лучами пробило густую хвою, абреки были уже при всем параде и готовы к выходу.

— Заводи! — скомандовал Хасан.

Гуляш покрутил ручку обшарпанного патефона, поставил тяжелую старую пластинку — сквозь шип и треск на всю окрестность грянуло: «У самовара я и моя Маша!», и абреки двинули на камень: впереди Гуляш с патефоном под мышкой, дальше круглолицый Нахал пер за плечами самовар с прокопченной трубой, следом Хасан, Дуська с Цыганом и остальные, в обозе Кукла и Варежка.

У подножия Первого абреки с воинственным криком и гоготом рассыпались по разным ходам:

— Наверху увидимся! — и, как красные мураши по серому камню, пошли наверх, то пропадая в расщелинах, то переползая по нависающему пузу, ступая по карнизам в палец глубиной и обтекая телом камень.

Хасан пошел по Колоколу, средней сложности ходу. Пальцы сами вспоминали ход, искали и находили карманы и щели. Сначала он шел уверенно и быстро, поглядывая на открывшуюся над верхушками сосен панораму Столбов. Но потом пальцы стали неметь, сдавала прокуренная дыхалка, и к середине Хасан сдох, как последний турик.

Дальше был «тараканий лобик» — большой округлый выступ. Хасан собрался под ним в комок, чуть не наступая калошами на руки, и стал распрямляться, перебирая ладонями, обтекая камень, как гусеница. Вслепую пошарил наверху — там были только «сопли», мелкие выбоинки. Он попробовал подтянуться, на подушечках пальцев, тут же понял, что не сможет — не выдержат пальцы, не те уже пальцы, десять лет назад одной такой сопли хватило бы подтянуться, а сейчас не сможет. Так и замер навытяжку — цыпочки на карнизике, в живот туго, не вздохнуть, упирается тараканий лобик, хваталки где-то наверху. Самое страшное на камнях — остановиться: сил-то не прибудет, наоборот, с каждой секундой меньше. Руки уже колотило от натуги, пальцы один за другим съезжали из соплей. Хасан виском прижался к щербатому пористому, как обветренная кожа, камню, оскалился, чтобы и скулой упереться. Он слышал только свое дыхание, отраженное от камня.

Сверху маячили стертые калоши Цыгана, но Хасан лучше уплыл бы, чем попросил дать хвоста. Он скосил глаза вниз, где по голой земле ползали маленькие разноцветные человечки. Между ним и землей клубилась плотная зеленая крона одинокой сосны. Если в момент, когда сорвутся руки, очень сильно толкнуться от камня и, конечно, если очень повезет — можно вломиться в крону.

Снизу кто-то поднимался за ним, громко сопя. Кто — не видно было за каменным пузом.

— Эй, внизу... кто там?.. — прохрипел Хасан.

— Это я, Нахал.

— Слышь... я уплыву сейчас...

— Вставай на этажерку.

Хасан нащупал ногой его плечо и встал.

— Справа пошарь — там дверная ручка.

Хасан, перебирая пальцами, пошел рукой вправо и ухватился за глубокий, удобный, как дверная ручка, карман. Закинул туда же ногу и вытащил, наконец, себя на проклятый тараканий лобик.

Тут же снизу возникла самоварная труба, а следом — деловая рожа Нахала.

— Там дальше балда, видишь?

Хасан взялся за балду — отполированный руками пупырышек — и вышел на крутой гладкий склон, обрывающийся ниже отрицаловкой до самой земли.

— Калоши нагружай, — командовал Нахал.

— Туриков учи, — буркнул Хасан.

Он встал на склоне, опираясь на носки калош, только чуть касаясь камня вытянутыми руками, и двинул вверх. Турики и начинающие жмутся к камню — и сразу плывут: мало трения, калоши не держат.

Хасан забрался в Колокол — гулкую расщелину, уходящую прямо к верхушке, встал перекурить. Дрожащими пальцами вытянул папиросу. И Нахал тут как тут — этому хоть бы что, даже не запыхался, даром что за плечами ведерный самовар. Хасан, прикуривая, искоса глянул на него — не разнесет ли, как позорно он с тараканьим лобиком воевал?

— Я тут ногами вверх поднимался, когда ты у мамки в пузе сидел. Понял?

— Знаю, — спокойно откликнулся тот.

— А кто первый с Коммунара на первый перепрыгнул? — указал Хасан на разделенные пропастью столбы. — Как прыжок называется, знаешь?

— Прыжок Хасана.

— Вот то-то... — потихоньку успокаиваясь, сказал Хасан. Нашел перед кем права качать, перед этой мелюзгой краснопузой. А тот стоял напротив, невозмутимо обкусывая заусенец с грязных ногтей, обрезанных почти под корень. — Я там, когда совсем тошно было — в уме на столбы ходил... Руками что-то делаю или ногами на развод шагаю, или замполита слушаю, как честно жить надо — а сам Призовым ходом на Первый иду, от земли до верху... Каждый шаг, каждую зацепку вспоминаю. Поднимусь, передохну, и опять от земли — Абалаковским, а потом Голубым, а потом Обелиском... На Первый всеми ходами вышел — ломанулся на Китай, на Ермак, на Великий Могол. Хозяин на меня орет, а я на Перья ползу Зверевским Силовым, аж руки сводит... После отбоя думаю: где-то еще сегодня не был? Ага, до Дикаря не добрался! Иду на Дикаря... — Хасан усмехнулся. — А раз ход забыл. Пошел на Деда Лунным — ну, знаешь, с обратной стороны — до середины поднялся врасклинку, где щель кончается, а куда дальше — забыл!

Нахал страдальчески сморщился, засучил в воздухе пальцами, вспоминая:

— Так там же за балду цепляешься и маятником влево...

— Ну да! А я забыл! Три дня как подвешенный ходил. Там же спуститься нельзя — только вверх!

Хасан засмеялся. Нахал тоже с готовностью захихикал, под настроение спросил:

— Феску когда отдашь?

Хасан посуровел, тяжело глянул в его плутоватую физиономию, затушил бычок.

— Феску заслужить надо. Пошли. — Он двинулся было дальше, но замер. Рядом с ходом на стене изображен был в рост человека голубок в траурной рамке.

— Так Голуб здесь уплыл? — удивленно спросил он.

— Ага. Вон с карниза.

— Ты видел?

— Не, это до меня еще... Говорят, тетка из туриков глянула вниз — и легла со страху. А как ляжешь — так поплывешь, сам знаешь, одежда скользит, как по льду. Разогналась, аж куртка на локтях сгорела... А снизу Голуб шел. Только над карнизом выглянул, видит — пловец. Не сообразил даже — кто-чего? — грудью ее на краю остановил, а сам вниз улетел...

Хасан глянул вниз, на далекую каменистую землю.

— Встал-то на ноги, а что толку, с такой высоты. Мослы в грудь вошли. Так кровью и захлебнулся...

Хасан снял феску. Помолчал, хлопнул по каменному крылу, как друга по плечу, и кивнул Нахалу:

— Ладно, пошли.

— Я за тобой.

— Ты что, щенок, страховать меня вздумал? — заорал Хасан. — Пошел, я сказал!..

Owner →

Offered →

Collection →

Деньгин Владимир Аркадьевич

Деньгин Владимир Аркадьевич

Ю.Коротков. Абрекъ